2014年01月28日

「本膳料理・会席料理・懐石料理」の違いと特徴。

先日、武家の饗応料理「本膳料理」について書きましたが、今日はそのことについてもう少し詳しく紹介します。

本膳料理とは、日本の正式な膳立てによる饗応料理で、まず式三献という作法による儀礼的な酒宴があり、続いて料理が出されます。(1人用の膳にのせ、めいめいに供される)

時代や料理の流派によってその内容は異なり、配膳や食べ方にも細かい作法があるのです。

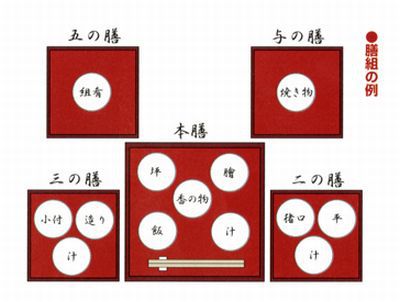

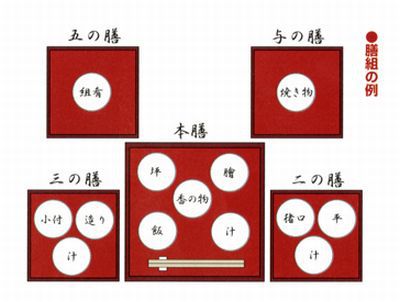

飯・汁・煮物・なます・香の物がのる本膳(一の膳)を基本に、儀礼の格に応じて二の膳・三の膳・与の膳(「死(し)」とも読める四の字を避け、「与」と書く)・五の膳と膳の数が増し、一汁三菜・二汁五菜・三汁七菜などと、汁と菜の数が増えます。(もっとも丁重な形式は、五の膳または七の膳とされることが多い)

冠婚葬祭などの儀式的な意味合いが強く、器の並べ方(膳組)から食べる順序、服装、作法などが細かく決められていて、本膳を膝前に、二の膳を右側、三の膳を左側に置きます。

汁ものと料理の数により一汁三菜や二汁七菜などありますが、二汁五菜を配膳するのが一般的です。(前田家などは徳川家と姻戚関係にあったため、京風の食文化の中に、江戸の礼式や慣習も取り入れているところもある)

この頃はまだ漁の技術が発達していなかったため、鮒や鯉など川魚を刺身に使うこともあり、吸い物に魚のひれを使うのは、毒がなく鮮度の良いものを使っていることを示しています。また、雉や鴨など野鳥もよく用いられていて、中でも鶴は珍重されたようです。

宗和流本膳は、飛騨高山第二代藩主金森可重の長男で茶道宗和流の始祖である金森宗和が、好みと形を江戸時代初期に生み出し今に伝わる本膳料理です。器は、宗和好みと呼ぶ黒塗りの四つ椀形式、膳も黒塗りのいわゆる宗和膳を用います。かつては、高山の中流以上の家庭には、必ず宗和流の膳・椀が備えられ、慶弔ともなると、一週間も続く宴席を行ったそうです。

このように武家の礼法が確立した室町時代に始まり、江戸時代に発達、明治時代以降も続きましたが、現在では冠婚葬祭などの儀礼的な料理にその名残をとどめる程度となりました。

本格的な日本料理には、本膳・会席・懐石の3種類あります。

西洋料理で言えば、どれもフルコース料理に当たりますが、この3種類にはそれぞれに特徴や違いがあります。

本膳料理とは、日本の正式な膳立てによる饗応料理で、まず式三献という作法による儀礼的な酒宴があり、続いて料理が出されます。(1人用の膳にのせ、めいめいに供される)

時代や料理の流派によってその内容は異なり、配膳や食べ方にも細かい作法があるのです。

飯・汁・煮物・なます・香の物がのる本膳(一の膳)を基本に、儀礼の格に応じて二の膳・三の膳・与の膳(「死(し)」とも読める四の字を避け、「与」と書く)・五の膳と膳の数が増し、一汁三菜・二汁五菜・三汁七菜などと、汁と菜の数が増えます。(もっとも丁重な形式は、五の膳または七の膳とされることが多い)

冠婚葬祭などの儀式的な意味合いが強く、器の並べ方(膳組)から食べる順序、服装、作法などが細かく決められていて、本膳を膝前に、二の膳を右側、三の膳を左側に置きます。

汁ものと料理の数により一汁三菜や二汁七菜などありますが、二汁五菜を配膳するのが一般的です。(前田家などは徳川家と姻戚関係にあったため、京風の食文化の中に、江戸の礼式や慣習も取り入れているところもある)

この頃はまだ漁の技術が発達していなかったため、鮒や鯉など川魚を刺身に使うこともあり、吸い物に魚のひれを使うのは、毒がなく鮮度の良いものを使っていることを示しています。また、雉や鴨など野鳥もよく用いられていて、中でも鶴は珍重されたようです。

宗和流本膳は、飛騨高山第二代藩主金森可重の長男で茶道宗和流の始祖である金森宗和が、好みと形を江戸時代初期に生み出し今に伝わる本膳料理です。器は、宗和好みと呼ぶ黒塗りの四つ椀形式、膳も黒塗りのいわゆる宗和膳を用います。かつては、高山の中流以上の家庭には、必ず宗和流の膳・椀が備えられ、慶弔ともなると、一週間も続く宴席を行ったそうです。

このように武家の礼法が確立した室町時代に始まり、江戸時代に発達、明治時代以降も続きましたが、現在では冠婚葬祭などの儀礼的な料理にその名残をとどめる程度となりました。

本格的な日本料理には、本膳・会席・懐石の3種類あります。

西洋料理で言えば、どれもフルコース料理に当たりますが、この3種類にはそれぞれに特徴や違いがあります。

1.本膳料理

本膳料理とは、室町時代に始まった日本料理の基本になる料理形式です。また、日本料理の最も本格的なもてなしの料理です。西洋料理でいえば、最もフォーマルなフルコースに相当し、本膳料理は「儀式」としての意味合いが強いのが特徴です。そのため古くから、冠婚葬祭の場では、しばしば見られました。献立内容、食べ方、服装などの作法も、細かく決められていますが、堅苦しさが時代に合わなかったためか、残念ながら現在では一部の日本料理店を除き、あまり見られなくなりました。

2.会席料理

本膳料理は廃れてしまい、現在ではほとんど見られなくなりました。代わって、本膳料理を簡素化されたものとして台頭してきたのが「会席料理」で、イメージを一言で言えば「お酒の席」です。

宴会や結婚披露宴など、お酒を楽しむ場でよく見られ、お酒が最初に出てきて、次にご飯やお吸い物が出てくる場合が多いです。一品ずつのときもあれば、最初から並べられている場合もあり、旅館や料亭などで出される日本料理といえば、ほとんど会席料理といっても過言ではありません。

3.懐石料理

会席料理は一般的に「お酒の席」ですが、さらに「お茶の席」の料理として発展させたものが「懐石料理」で、料理は一品ずつ出て、ゆっくり落ち着いて食べるのが特徴です。料理といい、雰囲気といい、会席のときほどの賑やかさはなく、どちらかといえば落ち着いてゆっくり食べる雰囲気があり、一般的に、ご飯やお吸い物が出てきた後にお酒が出てきます。

お酒を飲んだり、騒いだりするのが苦手という人にはちょうどいいかもしれません。

さて、よく話題になるのが、会席料理と懐石料理の違いです。

一言で言えば、会席はお酒をおいしくいただくための「宴会の席」であり、懐石はお茶をおいしくいただくための「茶会の席」だと思っていただければいいと思います。

本膳料理とは、室町時代に始まった日本料理の基本になる料理形式です。また、日本料理の最も本格的なもてなしの料理です。西洋料理でいえば、最もフォーマルなフルコースに相当し、本膳料理は「儀式」としての意味合いが強いのが特徴です。そのため古くから、冠婚葬祭の場では、しばしば見られました。献立内容、食べ方、服装などの作法も、細かく決められていますが、堅苦しさが時代に合わなかったためか、残念ながら現在では一部の日本料理店を除き、あまり見られなくなりました。

2.会席料理

本膳料理は廃れてしまい、現在ではほとんど見られなくなりました。代わって、本膳料理を簡素化されたものとして台頭してきたのが「会席料理」で、イメージを一言で言えば「お酒の席」です。

宴会や結婚披露宴など、お酒を楽しむ場でよく見られ、お酒が最初に出てきて、次にご飯やお吸い物が出てくる場合が多いです。一品ずつのときもあれば、最初から並べられている場合もあり、旅館や料亭などで出される日本料理といえば、ほとんど会席料理といっても過言ではありません。

3.懐石料理

会席料理は一般的に「お酒の席」ですが、さらに「お茶の席」の料理として発展させたものが「懐石料理」で、料理は一品ずつ出て、ゆっくり落ち着いて食べるのが特徴です。料理といい、雰囲気といい、会席のときほどの賑やかさはなく、どちらかといえば落ち着いてゆっくり食べる雰囲気があり、一般的に、ご飯やお吸い物が出てきた後にお酒が出てきます。

お酒を飲んだり、騒いだりするのが苦手という人にはちょうどいいかもしれません。

さて、よく話題になるのが、会席料理と懐石料理の違いです。

一言で言えば、会席はお酒をおいしくいただくための「宴会の席」であり、懐石はお茶をおいしくいただくための「茶会の席」だと思っていただければいいと思います。

Posted by きくいち at 15:46│Comments(0)

│大将