2020年12月22日

12月の郷土料理(冬至・大晦日編)

冬至…1年中で一番昼が短く、夜が一番長くなる日であり、本格的な冬の寒さの到来を告げる日でもある。

南瓜やこんにゃく、そして柚子などに関連する料理などが日本中の地域に根付いています。

冬至に食べると風邪をひかないと言われる

いとこ煮…栃木県

豆類といも類、あるいはかぼちゃとあずきを一緒に煮て、しょうゆやみそで調理した料理。材料が似たもの同士であることから「いとこ煮」と呼ばれるようになったと言われている

海と山の幸がすべて鍋の中に

いり焼き料理…長崎県

地元でとれた新鮮な魚介類や野菜などを寄せ鍋にして食べる料理。材料を椿油で炒ってから料理していたため、「いりやき」と名付けられた。味付けは地域や家庭で様々で、冠婚葬祭や行事などの際にも振る舞われる。

大晦日…1年で最後の日となる大晦日には、様々な年越しの行事が開催される。実に日本の約6割が食すると言われている年越しそばは、江戸時代からの「長い」もので縁起をかついだ習慣とされている。

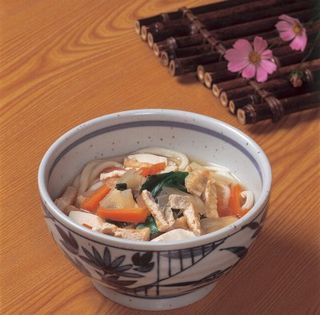

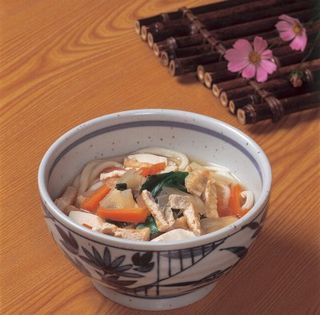

冬にも美味しくうどんを食べる知恵

しっぽくうどん…香川県

しっぽくうどんは、吹く風が冷たくなり始める、秋口から冬にかけてのうどんの食べ方。讃岐の冬の代表的な郷土料理です。数種類の季節の野菜を、汁とともに煮込む方法で、ゆでたうどんの上から共に煮た野菜をかけたもの。年末には年越しそばの代わりに食べる家庭もある。

京の年越し蕎麦の定番!柔らかく炊き上げたにしんとの調和が絶妙

ニシンそば…京都府

骨まで柔らかく炊き上げたにしんと香り高い出汁、喉越しの良い蕎麦とが絶妙に調和したのが、「にしんそば」。にしんそばと言えば、「松葉」と言われるが、その松葉は文久元年に初代松野与衛門が、現在の南座向かいにあった北座で芝居茶屋を誕生させ屋号を「松葉」とし、明治15年二代目松野与三吉により「にしんそば」が発案された。もともと京の人々に馴染みが深かった「身欠きにしん」とそばをあわせて栄養バランスの整った「にしんそば」とした。年越し蕎麦の定番としても広く親しまれている。

大晦日に食べる磯の香り

こうしめし…高知県

昔、旧暦の大晦日に食べたので、「年越めし」が「こうしめし」と呼ばれるようになった。年越しに食べるのは、岩のりの旬が冬だからで、磯の香りをいただく。 岩のりは、この地方ではめのりと呼び、冬の寒い日「やんざ」という刺し子木綿の服を着て、胸まで海に浸かってめのり採りをした。 近年は、岩のりがとれにくくなり、もみのりを使うようになっている。

春から夏、冬で変わるそば

かてそば…栃木県

そばの増量のために、冬はだいこんで「だいこんそば」、春〜夏にはにらで「にらそば」にして食す習慣があった。これらを加えることで、そばの風味が増して美味しく食べられる。だいこんそばは、年越しに食べる地域も。

南瓜やこんにゃく、そして柚子などに関連する料理などが日本中の地域に根付いています。

冬至に食べると風邪をひかないと言われる

いとこ煮…栃木県

豆類といも類、あるいはかぼちゃとあずきを一緒に煮て、しょうゆやみそで調理した料理。材料が似たもの同士であることから「いとこ煮」と呼ばれるようになったと言われている

海と山の幸がすべて鍋の中に

いり焼き料理…長崎県

地元でとれた新鮮な魚介類や野菜などを寄せ鍋にして食べる料理。材料を椿油で炒ってから料理していたため、「いりやき」と名付けられた。味付けは地域や家庭で様々で、冠婚葬祭や行事などの際にも振る舞われる。

大晦日…1年で最後の日となる大晦日には、様々な年越しの行事が開催される。実に日本の約6割が食すると言われている年越しそばは、江戸時代からの「長い」もので縁起をかついだ習慣とされている。

冬にも美味しくうどんを食べる知恵

しっぽくうどん…香川県

しっぽくうどんは、吹く風が冷たくなり始める、秋口から冬にかけてのうどんの食べ方。讃岐の冬の代表的な郷土料理です。数種類の季節の野菜を、汁とともに煮込む方法で、ゆでたうどんの上から共に煮た野菜をかけたもの。年末には年越しそばの代わりに食べる家庭もある。

京の年越し蕎麦の定番!柔らかく炊き上げたにしんとの調和が絶妙

ニシンそば…京都府

骨まで柔らかく炊き上げたにしんと香り高い出汁、喉越しの良い蕎麦とが絶妙に調和したのが、「にしんそば」。にしんそばと言えば、「松葉」と言われるが、その松葉は文久元年に初代松野与衛門が、現在の南座向かいにあった北座で芝居茶屋を誕生させ屋号を「松葉」とし、明治15年二代目松野与三吉により「にしんそば」が発案された。もともと京の人々に馴染みが深かった「身欠きにしん」とそばをあわせて栄養バランスの整った「にしんそば」とした。年越し蕎麦の定番としても広く親しまれている。

大晦日に食べる磯の香り

こうしめし…高知県

昔、旧暦の大晦日に食べたので、「年越めし」が「こうしめし」と呼ばれるようになった。年越しに食べるのは、岩のりの旬が冬だからで、磯の香りをいただく。 岩のりは、この地方ではめのりと呼び、冬の寒い日「やんざ」という刺し子木綿の服を着て、胸まで海に浸かってめのり採りをした。 近年は、岩のりがとれにくくなり、もみのりを使うようになっている。

春から夏、冬で変わるそば

かてそば…栃木県

そばの増量のために、冬はだいこんで「だいこんそば」、春〜夏にはにらで「にらそば」にして食す習慣があった。これらを加えることで、そばの風味が増して美味しく食べられる。だいこんそばは、年越しに食べる地域も。

Posted by きくいち at 09:15│Comments(0)

│郷土銘品