2020年12月20日

ハナビラタケとはどんなキノコ?

「幻のきのこ」と呼ばれていた、ハナビラタケを今日は紹介します

「幻のきのこ」と呼ばれていたのは、自生しているものを見つけることは難しく、ごく一部の地元民や登山家にしか知られていなかったためです

一方で、フランスでは高級食材として珍重されてきた歴史があります。フランスの食の都・リヨンにおいて、ハナビラタケは、「カリフラワーマッシュルーム」「スパラシス」などと呼ばれ、高山地帯で秋にとれる珍しいキノコとして親しまれてきました。また、中華料理の食材としても、ハナビラタケは「楊貴妃茸」などと呼ばれ、ある地方では重宝されていたそうです いずれにしても、ハナビラタケは、各国において、珍しく美味しいキノコとして知られていたようです。

いずれにしても、ハナビラタケは、各国において、珍しく美味しいキノコとして知られていたようです。

ハナビラタケの健康価値が知られるようになったのは、最近のこと。1998年に東京薬科大学の研究グループが、ハナビラタケのベータグルカン(βグルカン)について学会発表し、注目を集めることとなりました その後、ハナビラタケの健康価値について様々な研究がなされるようになり、ベータグルカンの知見が深まることと併せ、知名度が高まってきました

その後、ハナビラタケの健康価値について様々な研究がなされるようになり、ベータグルカンの知見が深まることと併せ、知名度が高まってきました また、ハナビラタケの室内栽培の技術も向上し、フルシーズンで生産されるようなりました。今では、食材として流通されていたり、健康食品としても多くの商品が販売されています

また、ハナビラタケの室内栽培の技術も向上し、フルシーズンで生産されるようなりました。今では、食材として流通されていたり、健康食品としても多くの商品が販売されています

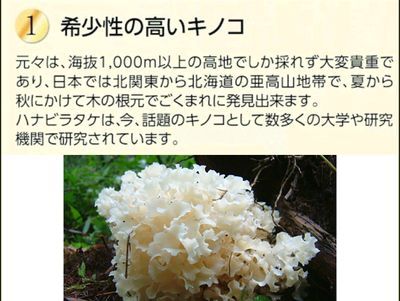

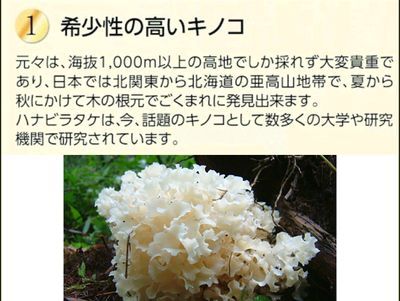

◆ハナビラタケの色や形

キノコといえばシイタケのように傘がある形状をイメージされますが、ハナビラタケは淡い白色で花びらが咲き広がるようなサンゴのような独特な形状をしています。大きいものでは高さ30㎝、幅40㎝程度になり、1株で1キロ弱程度に成長します。

◆ハナビラタケの生鮮の味

ハナビラタケはシャキシャキ、コリコリとした食感で、クセがなく、マツタケのようなキノコ独特の香りがします。煮ても形がくずれず、食感があるので、鍋の具材としてもおいしくいただけます また、カロリーが少なく、食物繊維もたっぷりふくまれたヘルシーな食材と言えます

また、カロリーが少なく、食物繊維もたっぷりふくまれたヘルシーな食材と言えます 高級な薬膳鍋屋さんでも、ハナビラタケをはじめとした様々なキノコをメイン具材に揃えたメニューが人気となっています。

高級な薬膳鍋屋さんでも、ハナビラタケをはじめとした様々なキノコをメイン具材に揃えたメニューが人気となっています。

◆ハナビラタケはどこで買える

生食のハナビラタケは、流通量は少なく、デパ地下や自然食品店などでは見かけますが、一般のスーパーや小売店ではあまり見かけません。

人工栽培はできるものの大量に生産するのが難しく、また一般的なキノコと比較してとして高価であることが原因だと考えられます。

◆ハナビラタケはどんな環境で生えているの

スーパーではあまり見かけないキノコ、ハナビラタケ。「幻のきのこ」とも言われ、自生しているのを見つけるのは大変困難です。自生しているキノコを供してくれる料理屋も存在するのですが、その場所はなかなか教えてもらえないほど貴重なキノコです。

何故、自生しているハナビラタケを見つけることができないのか それはこのキノコが好む環境が特殊だからです。よく標高1000m以上にハナビラタケは生息すると紹介されていますが、実際にはもっと低地でも見つけることはできるそうで、日陰の涼しい場所で、かつ、湿度の高いところに生息するため、結局、標高の高いところにそのような環境があるからです

それはこのキノコが好む環境が特殊だからです。よく標高1000m以上にハナビラタケは生息すると紹介されていますが、実際にはもっと低地でも見つけることはできるそうで、日陰の涼しい場所で、かつ、湿度の高いところに生息するため、結局、標高の高いところにそのような環境があるからです

わたしたちがハナビラタケを見つけた場所も標高1900mの高地でした。モヤモヤのかかる高地であれば見つけることができるかもしれません。

◆ハナビラタケは人工栽培も難しい

稀にスーパーで販売されているハナビラタケは全てが人工栽培されたものになります。

ところがこのキノコ、人工栽培も簡単ではありません。実際に食べられる状態まで栽培するには準備を含めると約半年程度の時間を要し、かつ、栽培初期の段階で他の菌が混入すれば間違いなく全滅してしまうほど、デリケートなキノコです。

肉厚なハナビラタケは歯ごたえがあり、大変おいしいキノコで、海外では高級食材として利用されたりし、2016年の伊勢志摩サミットでも供せられました 日本では20年程前に人工栽培に成功し、今では幾つかのキノコ業者が栽培を行っていますが、ある日突然、まったく栽培できないようになることがあります(原因は他の菌の混入です)

日本では20年程前に人工栽培に成功し、今では幾つかのキノコ業者が栽培を行っていますが、ある日突然、まったく栽培できないようになることがあります(原因は他の菌の混入です)

そのような状態になった場合、菌が相手なので、どこからどこに侵入したのか原因を突き止めるのは容易ではなく、いくつかの業者がハナビラタケの栽培を断念した話を聞いたことがあります。

◆ハナビラタケは約9400万年前に誕生

そんなハナビラタケは約1億7000万年前に、シイタケ、ヒラタケやマッシュルームなどの系と枝分かれし、約1億1500万年前にサルノコシカケに似たカワラタケの種と分岐し、約9400万年前に日本にはおそらく存在しないpostia placentaというキノコと枝分かれし、存在しています。

人類とチンパンジーの枝分かれが約700万年前ですから、ハナビラタケは大昔から地球上に存在しているのです。この事実は後述する、わたしたちが行った産学官の共同研究「ITはなびらたけプロジェクト」の全ゲノム解析の結果として分かりました。

天然のハナビラタケ

◆ハナビラタケの特徴はβグルカン含有量の多さ

そしてハナビラタケの最大の特徴はβグルカンの含有量です。キノコには多くのβグルカンが含まれていますが、ハナビラタケのβグルカン含有量は他のキノコと比較しても飛び抜けていて、全体の40%程度がβグルカンで出来ています。

キノコのβグルカンは細胞壁を形成する食物繊維で、ハナビラタケには健康食材として有名なアガリスクの3倍程度含まれています。そのおかげで鍋で煮ても柔らかくならず、シャキシャキコリコリとした触感が残るキノコなのです

「幻のきのこ」と呼ばれていたのは、自生しているものを見つけることは難しく、ごく一部の地元民や登山家にしか知られていなかったためです

一方で、フランスでは高級食材として珍重されてきた歴史があります。フランスの食の都・リヨンにおいて、ハナビラタケは、「カリフラワーマッシュルーム」「スパラシス」などと呼ばれ、高山地帯で秋にとれる珍しいキノコとして親しまれてきました。また、中華料理の食材としても、ハナビラタケは「楊貴妃茸」などと呼ばれ、ある地方では重宝されていたそうです

いずれにしても、ハナビラタケは、各国において、珍しく美味しいキノコとして知られていたようです。

いずれにしても、ハナビラタケは、各国において、珍しく美味しいキノコとして知られていたようです。

ハナビラタケの健康価値が知られるようになったのは、最近のこと。1998年に東京薬科大学の研究グループが、ハナビラタケのベータグルカン(βグルカン)について学会発表し、注目を集めることとなりました

その後、ハナビラタケの健康価値について様々な研究がなされるようになり、ベータグルカンの知見が深まることと併せ、知名度が高まってきました

その後、ハナビラタケの健康価値について様々な研究がなされるようになり、ベータグルカンの知見が深まることと併せ、知名度が高まってきました また、ハナビラタケの室内栽培の技術も向上し、フルシーズンで生産されるようなりました。今では、食材として流通されていたり、健康食品としても多くの商品が販売されています

また、ハナビラタケの室内栽培の技術も向上し、フルシーズンで生産されるようなりました。今では、食材として流通されていたり、健康食品としても多くの商品が販売されています

◆ハナビラタケの色や形

キノコといえばシイタケのように傘がある形状をイメージされますが、ハナビラタケは淡い白色で花びらが咲き広がるようなサンゴのような独特な形状をしています。大きいものでは高さ30㎝、幅40㎝程度になり、1株で1キロ弱程度に成長します。

◆ハナビラタケの生鮮の味

ハナビラタケはシャキシャキ、コリコリとした食感で、クセがなく、マツタケのようなキノコ独特の香りがします。煮ても形がくずれず、食感があるので、鍋の具材としてもおいしくいただけます

また、カロリーが少なく、食物繊維もたっぷりふくまれたヘルシーな食材と言えます

また、カロリーが少なく、食物繊維もたっぷりふくまれたヘルシーな食材と言えます 高級な薬膳鍋屋さんでも、ハナビラタケをはじめとした様々なキノコをメイン具材に揃えたメニューが人気となっています。

高級な薬膳鍋屋さんでも、ハナビラタケをはじめとした様々なキノコをメイン具材に揃えたメニューが人気となっています。

◆ハナビラタケはどこで買える

生食のハナビラタケは、流通量は少なく、デパ地下や自然食品店などでは見かけますが、一般のスーパーや小売店ではあまり見かけません。

人工栽培はできるものの大量に生産するのが難しく、また一般的なキノコと比較してとして高価であることが原因だと考えられます。

◆ハナビラタケはどんな環境で生えているの

スーパーではあまり見かけないキノコ、ハナビラタケ。「幻のきのこ」とも言われ、自生しているのを見つけるのは大変困難です。自生しているキノコを供してくれる料理屋も存在するのですが、その場所はなかなか教えてもらえないほど貴重なキノコです。

何故、自生しているハナビラタケを見つけることができないのか

それはこのキノコが好む環境が特殊だからです。よく標高1000m以上にハナビラタケは生息すると紹介されていますが、実際にはもっと低地でも見つけることはできるそうで、日陰の涼しい場所で、かつ、湿度の高いところに生息するため、結局、標高の高いところにそのような環境があるからです

それはこのキノコが好む環境が特殊だからです。よく標高1000m以上にハナビラタケは生息すると紹介されていますが、実際にはもっと低地でも見つけることはできるそうで、日陰の涼しい場所で、かつ、湿度の高いところに生息するため、結局、標高の高いところにそのような環境があるからです

わたしたちがハナビラタケを見つけた場所も標高1900mの高地でした。モヤモヤのかかる高地であれば見つけることができるかもしれません。

◆ハナビラタケは人工栽培も難しい

稀にスーパーで販売されているハナビラタケは全てが人工栽培されたものになります。

ところがこのキノコ、人工栽培も簡単ではありません。実際に食べられる状態まで栽培するには準備を含めると約半年程度の時間を要し、かつ、栽培初期の段階で他の菌が混入すれば間違いなく全滅してしまうほど、デリケートなキノコです。

肉厚なハナビラタケは歯ごたえがあり、大変おいしいキノコで、海外では高級食材として利用されたりし、2016年の伊勢志摩サミットでも供せられました

日本では20年程前に人工栽培に成功し、今では幾つかのキノコ業者が栽培を行っていますが、ある日突然、まったく栽培できないようになることがあります(原因は他の菌の混入です)

日本では20年程前に人工栽培に成功し、今では幾つかのキノコ業者が栽培を行っていますが、ある日突然、まったく栽培できないようになることがあります(原因は他の菌の混入です)そのような状態になった場合、菌が相手なので、どこからどこに侵入したのか原因を突き止めるのは容易ではなく、いくつかの業者がハナビラタケの栽培を断念した話を聞いたことがあります。

◆ハナビラタケは約9400万年前に誕生

そんなハナビラタケは約1億7000万年前に、シイタケ、ヒラタケやマッシュルームなどの系と枝分かれし、約1億1500万年前にサルノコシカケに似たカワラタケの種と分岐し、約9400万年前に日本にはおそらく存在しないpostia placentaというキノコと枝分かれし、存在しています。

人類とチンパンジーの枝分かれが約700万年前ですから、ハナビラタケは大昔から地球上に存在しているのです。この事実は後述する、わたしたちが行った産学官の共同研究「ITはなびらたけプロジェクト」の全ゲノム解析の結果として分かりました。

天然のハナビラタケ

◆ハナビラタケの特徴はβグルカン含有量の多さ

そしてハナビラタケの最大の特徴はβグルカンの含有量です。キノコには多くのβグルカンが含まれていますが、ハナビラタケのβグルカン含有量は他のキノコと比較しても飛び抜けていて、全体の40%程度がβグルカンで出来ています。

キノコのβグルカンは細胞壁を形成する食物繊維で、ハナビラタケには健康食材として有名なアガリスクの3倍程度含まれています。そのおかげで鍋で煮ても柔らかくならず、シャキシャキコリコリとした触感が残るキノコなのです

Posted by きくいち at 09:49│Comments(0)

│郷土銘品