2011年12月11日

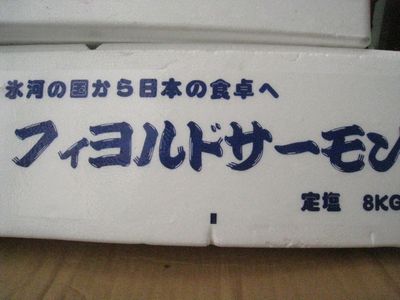

ノルウェーフィヨルドサーモン

「アトランティックサーモン」というのは魚そのものの種類の名前で、日本名ではタイセイヨウサケというそうです。ノルウェーに限らず幅広い地域で生息しているようです。一方、「ノルウェーサーモン」というのは魚の種類の名前ではなく、ノルウェーで養殖され出荷されているサーモンにつけられたブランド名のようなもののようです。日本で言ったら「関さば、関あじ」のような感じです。

ノルウェーサーモンの中には、魚の種類としては、アトランティックサーモンとトラウトサーモンの主に2種類があるようです。

サーモントラウト/トラウトサーモン

チリ、ノルウェーなどで養殖され、主に冷凍フィレ(三枚におろしたもの)やドレス(頭、内臓を取り除いたもの)で輸入されます。市場やスーパーなどではトラウトやサーモントラウトと呼ばれていて、身の色はピンクがかったオレンジで、味もくせが無く食べやすく切り身で店頭販売されているほか、外食産業などでも利用されています。

養殖されたものなので、脂が多く、身は美しい紅色でサケ特有の臭みがあるもののあまり気にならなく刺身でも美味しいです。他にはフライ、ムニエルなどにして美味で塩焼きは脂ののったサケといった感じでこれも美味しいです。漬け魚(みそ漬け)、干物などでの流通も多く、今やコンビニお握りでの「塩鮭」、「鱒」という曖昧な原材料の一角を担っているのです。

海でのサケ養殖・生産量は今では天然ものをしのぎそうな勢いで増大している。その代表的なものがギンザケ、アトランティックサーモン(タイセイヨウサケ)、そしてトラウトサーモンです。

3種にも明らかな序列があり、いちばん高価なのは主に生食用のアトランティックサーモン、次に生食用、加工用を兼ねるトラウトサーモン、そしてギンザケは加工用になることが多いようで、やや値が落ちます。そのため種のなかではギンザケがいちばん入荷量が多いものでした。このギンザケの生産量が伸び悩み少なくなってきているのに対して、トラウトサーモンの生産量は順調に伸びてきています。これは3倍体であるために成熟せずに出荷調整が可能でギンザケよりも成長が早いなどの理由があるようです。

(トラウトサーモンは、ニジマスの改良種を、海で養殖することでさらに品種改良したもので「養殖ニジマス」のことです。最近は遺伝子組み換え技術で「三倍体」という、身のたくさん取れるサーモンが養殖されています)

サーモンは、サケ科の一部の魚に対して呼称される英語です。つまり、サーモンは日本でいうところのサケ科の魚のの一部、と言っても良いです。実は、鮭も鱒(ます)も皆同じサケ科です。つまり、生物学的には全く同じ種類なのです。

マスとサケの使い分けですが、海に暮らすことのあるものをサケ、川や湖等の淡水域でしか暮らさないものをマスという傾向がありますが、厳格に適用されているわけではありません。

一般的に、海に下ることのある魚のほうがおいしいですね。淡水産のものは、エサのせいか、どうしても泥臭くなる傾向がありますから…。

最も美味だと言われているのは、キングサーモン(和名:マスノスケ)ですが、出回っているのはほとんど養殖物であり、本来の味とは違っています。今は旬ですので、シロザケの天然物はとてもおいしいです。もしも天然物の紅鮭があれば、味はこっちのほうが上です。

ニジマスは釣堀でも釣れるし、スーパーでも出回っている一般的なマスですが、そのまま焼いて食べてもあんまりおいしくありません。ムニエルにすると、泥臭さが消えてかなりおいしく食べられます。養殖でも、釣堀等で鮮度が非常に良い場合は、ごちそうの部類に入るかも知れません。

フィヨルド…(調べてみました )…

)…

ノルウェーサーモンの中には、魚の種類としては、アトランティックサーモンとトラウトサーモンの主に2種類があるようです。

サーモントラウト/トラウトサーモン

チリ、ノルウェーなどで養殖され、主に冷凍フィレ(三枚におろしたもの)やドレス(頭、内臓を取り除いたもの)で輸入されます。市場やスーパーなどではトラウトやサーモントラウトと呼ばれていて、身の色はピンクがかったオレンジで、味もくせが無く食べやすく切り身で店頭販売されているほか、外食産業などでも利用されています。

養殖されたものなので、脂が多く、身は美しい紅色でサケ特有の臭みがあるもののあまり気にならなく刺身でも美味しいです。他にはフライ、ムニエルなどにして美味で塩焼きは脂ののったサケといった感じでこれも美味しいです。漬け魚(みそ漬け)、干物などでの流通も多く、今やコンビニお握りでの「塩鮭」、「鱒」という曖昧な原材料の一角を担っているのです。

海でのサケ養殖・生産量は今では天然ものをしのぎそうな勢いで増大している。その代表的なものがギンザケ、アトランティックサーモン(タイセイヨウサケ)、そしてトラウトサーモンです。

3種にも明らかな序列があり、いちばん高価なのは主に生食用のアトランティックサーモン、次に生食用、加工用を兼ねるトラウトサーモン、そしてギンザケは加工用になることが多いようで、やや値が落ちます。そのため種のなかではギンザケがいちばん入荷量が多いものでした。このギンザケの生産量が伸び悩み少なくなってきているのに対して、トラウトサーモンの生産量は順調に伸びてきています。これは3倍体であるために成熟せずに出荷調整が可能でギンザケよりも成長が早いなどの理由があるようです。

(トラウトサーモンは、ニジマスの改良種を、海で養殖することでさらに品種改良したもので「養殖ニジマス」のことです。最近は遺伝子組み換え技術で「三倍体」という、身のたくさん取れるサーモンが養殖されています)

サーモンは、サケ科の一部の魚に対して呼称される英語です。つまり、サーモンは日本でいうところのサケ科の魚のの一部、と言っても良いです。実は、鮭も鱒(ます)も皆同じサケ科です。つまり、生物学的には全く同じ種類なのです。

マスとサケの使い分けですが、海に暮らすことのあるものをサケ、川や湖等の淡水域でしか暮らさないものをマスという傾向がありますが、厳格に適用されているわけではありません。

一般的に、海に下ることのある魚のほうがおいしいですね。淡水産のものは、エサのせいか、どうしても泥臭くなる傾向がありますから…。

最も美味だと言われているのは、キングサーモン(和名:マスノスケ)ですが、出回っているのはほとんど養殖物であり、本来の味とは違っています。今は旬ですので、シロザケの天然物はとてもおいしいです。もしも天然物の紅鮭があれば、味はこっちのほうが上です。

ニジマスは釣堀でも釣れるし、スーパーでも出回っている一般的なマスですが、そのまま焼いて食べてもあんまりおいしくありません。ムニエルにすると、泥臭さが消えてかなりおいしく食べられます。養殖でも、釣堀等で鮮度が非常に良い場合は、ごちそうの部類に入るかも知れません。

フィヨルド…(調べてみました

)…

)…フィヨルドは氷河によって形成されたU字谷が沈水して形成されたもの(リアス式海岸が通常の山地・河谷が沈水して形成されたもの)で寒帯の地域に多く形成されています。(南半球では、南極環流より北の陸地で寒い地域が限られるため、北半球に比べフィヨルドの数は少なく、規模も小さい)

ヨーロッパ北部のノルウェー・スウェーデンからなるスカンディナビア半島がフィヨルド地帯として最も有名で特にノルウェー側に当たる西部・北部に多く見られ、トロンヘイム・フィヨルドなど、その美しい景観から観光名所として有名で、スカンディナビア半島のほかに、大西洋上のグリーンランド、アイスランドにもこのフィヨルド地形が多く見られるそうです。

ヨーロッパ北部のノルウェー・スウェーデンからなるスカンディナビア半島がフィヨルド地帯として最も有名で特にノルウェー側に当たる西部・北部に多く見られ、トロンヘイム・フィヨルドなど、その美しい景観から観光名所として有名で、スカンディナビア半島のほかに、大西洋上のグリーンランド、アイスランドにもこのフィヨルド地形が多く見られるそうです。

Posted by きくいち at 10:51│Comments(0)

│旬の魚