2020年09月22日

慶びのシンボル…松竹梅

寿司屋や鰻屋さんなどで、ランク分けす際に使われる松竹梅ですが、一般的には、松が特上、竹が上、梅が並の意味を表していますが。本来、松竹梅にはランクの違いはないのです

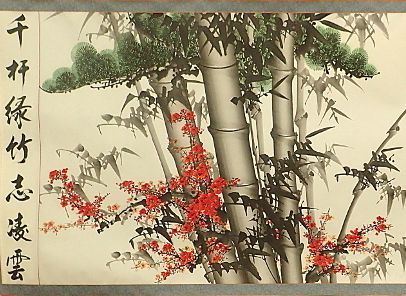

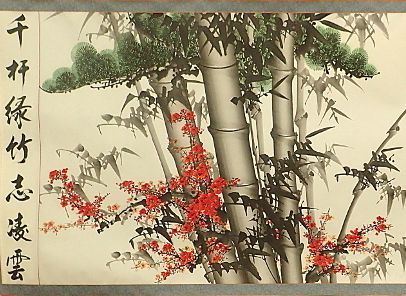

歳寒三友という言葉がありますが、これは冬の松竹梅が描かれた画題です。

厳寒にもその緑を失わない松、しなやかに伸びる竹、そして百花にさきがけて花咲き薫る梅。松・竹・梅は「歳寒の三友」と呼ばれ、古代から「めでたきもの」のしるしとされてきました。「三友」とは『論語』にある言葉で、人間を進歩させ、社会に利益をもたらすものをさしています。それぞれ「神聖なもの」「繁栄をもたらすもの」「風流の楽しみ」を象徴する松・竹・梅の思想は、古くから中国や日本において文芸や文化のみならず、一般庶民の間にもひろく浸透してきたのです。

松竹梅―マツ・タケ・ウメは、奈良・平安の昔からめでたいものとされ、正月や慶事の飾りもの、絵画、染物などの美術工芸品、長唄や地唄などの歌舞音曲に取り入れられて、長い間、私たち日本人に親しまれてきました。このことは日本人の心のなかに、自然に向かって深い“つながり”を持とうとする気持ちのあったことを物語っています。

中国では―マツ・タケ・ウメを歳寒三友(さいかんのさんゆう)、高士奇「畫松竹梅于上、日歳寒門(しょうちくばいのうえにえがくは、さいかんのもんという)」とよんでいますが、この歳寒は論語の「子曰、歳寒然後知松柏之後凋也(としさむくしてしかるのちしょうはくのしぼむにおくるることをしるなり)」から生まれ、三友もやはり論語の「益者三友(えきしゃさんゆう)」(交わって益のある三友)から生まれたことば。そして、このマツ・タケ・ウメを一画面に描いた絵を“三友図”または“三清図”とよんでいます。歳寒三友という呼称は―風雪や厳寒に耐えながら、一年中みどりをたもつ松の持久力(マツは“持つ”に通じ、長寿命につながるといわれます)、屈することなくすくすく伸びる竹の成長力、春、百花にさきがけて花を開き、ふくよかに香る梅の生命力に捧げる賛辞です。そして、このことばをいかなる困難にも耐えしのぶ志操堅固な人の譬(たと)えにしました。

そして日本では、門松に代表されるように、年々歳々“慶び”のシンボルとして使われています。いつまでも美しくたくましく、健やかであること―これほど私たちにとって大きな“よろこび”はありません。そのことをひたすら願う心の投影が松竹梅の絵、歌、飾りとなって表れたといえましょう。

慶びのシンボル…松竹梅 あらゆる祝いごとを、すべて花鳥風月に心情を託し、四季折おりの移ろいに心を慰めてきた日本人の伝統的な自然観の所産です。自然ということばが熱っぽく憧れをこめて語られるいま、改めて“松竹梅”ということばの意味を深く味わいと思います。

あらゆる祝いごとを、すべて花鳥風月に心情を託し、四季折おりの移ろいに心を慰めてきた日本人の伝統的な自然観の所産です。自然ということばが熱っぽく憧れをこめて語られるいま、改めて“松竹梅”ということばの意味を深く味わいと思います。

歳寒三友という言葉がありますが、これは冬の松竹梅が描かれた画題です。

厳寒にもその緑を失わない松、しなやかに伸びる竹、そして百花にさきがけて花咲き薫る梅。松・竹・梅は「歳寒の三友」と呼ばれ、古代から「めでたきもの」のしるしとされてきました。「三友」とは『論語』にある言葉で、人間を進歩させ、社会に利益をもたらすものをさしています。それぞれ「神聖なもの」「繁栄をもたらすもの」「風流の楽しみ」を象徴する松・竹・梅の思想は、古くから中国や日本において文芸や文化のみならず、一般庶民の間にもひろく浸透してきたのです。

松竹梅―マツ・タケ・ウメは、奈良・平安の昔からめでたいものとされ、正月や慶事の飾りもの、絵画、染物などの美術工芸品、長唄や地唄などの歌舞音曲に取り入れられて、長い間、私たち日本人に親しまれてきました。このことは日本人の心のなかに、自然に向かって深い“つながり”を持とうとする気持ちのあったことを物語っています。

中国では―マツ・タケ・ウメを歳寒三友(さいかんのさんゆう)、高士奇「畫松竹梅于上、日歳寒門(しょうちくばいのうえにえがくは、さいかんのもんという)」とよんでいますが、この歳寒は論語の「子曰、歳寒然後知松柏之後凋也(としさむくしてしかるのちしょうはくのしぼむにおくるることをしるなり)」から生まれ、三友もやはり論語の「益者三友(えきしゃさんゆう)」(交わって益のある三友)から生まれたことば。そして、このマツ・タケ・ウメを一画面に描いた絵を“三友図”または“三清図”とよんでいます。歳寒三友という呼称は―風雪や厳寒に耐えながら、一年中みどりをたもつ松の持久力(マツは“持つ”に通じ、長寿命につながるといわれます)、屈することなくすくすく伸びる竹の成長力、春、百花にさきがけて花を開き、ふくよかに香る梅の生命力に捧げる賛辞です。そして、このことばをいかなる困難にも耐えしのぶ志操堅固な人の譬(たと)えにしました。

そして日本では、門松に代表されるように、年々歳々“慶び”のシンボルとして使われています。いつまでも美しくたくましく、健やかであること―これほど私たちにとって大きな“よろこび”はありません。そのことをひたすら願う心の投影が松竹梅の絵、歌、飾りとなって表れたといえましょう。

慶びのシンボル…松竹梅

あらゆる祝いごとを、すべて花鳥風月に心情を託し、四季折おりの移ろいに心を慰めてきた日本人の伝統的な自然観の所産です。自然ということばが熱っぽく憧れをこめて語られるいま、改めて“松竹梅”ということばの意味を深く味わいと思います。

あらゆる祝いごとを、すべて花鳥風月に心情を託し、四季折おりの移ろいに心を慰めてきた日本人の伝統的な自然観の所産です。自然ということばが熱っぽく憧れをこめて語られるいま、改めて“松竹梅”ということばの意味を深く味わいと思います。Posted by きくいち at 16:05│Comments(0)

│雑学